在中国社会科学史上凡资配,费孝通具有不可替代的意义。人们称他费老。

他是中国社会学、人类学和民族学的主要奠基者之一,是汉语学术界最早走出书斋、走进田野,并将社会科学作本土化研究的学者之一。抗战时期,强敌压境,他和他的学术团队入住魁阁,多少个夜晚,他们在菜油灯的灯光下摊开书本,背靠吱吱作响的木架读书,开“席明纳”研讨。如果读者见到青年费孝通会发现,他还是一位爱写专栏文章的评论家、作家,甚至写了一本英文小说。

今天(11月2日)是费孝通先生诞辰115周年之日。下面这篇文章探讨了费先生“乡土中国”的三种英文表述。

“乡土中国”这一概念,早已为国人所熟知,几乎成为费先生学术思想的代名词。近年来,《乡土中国》被纳入高中语文教材“整本书阅读”必读书目,更使之成为家喻户晓的经典之作。自1948年成书以来,这一中文书名从未变动,但其英文译名却在历史长河中几经更迭,折射出不同时代背景下视角的转换和文化意涵的演变。

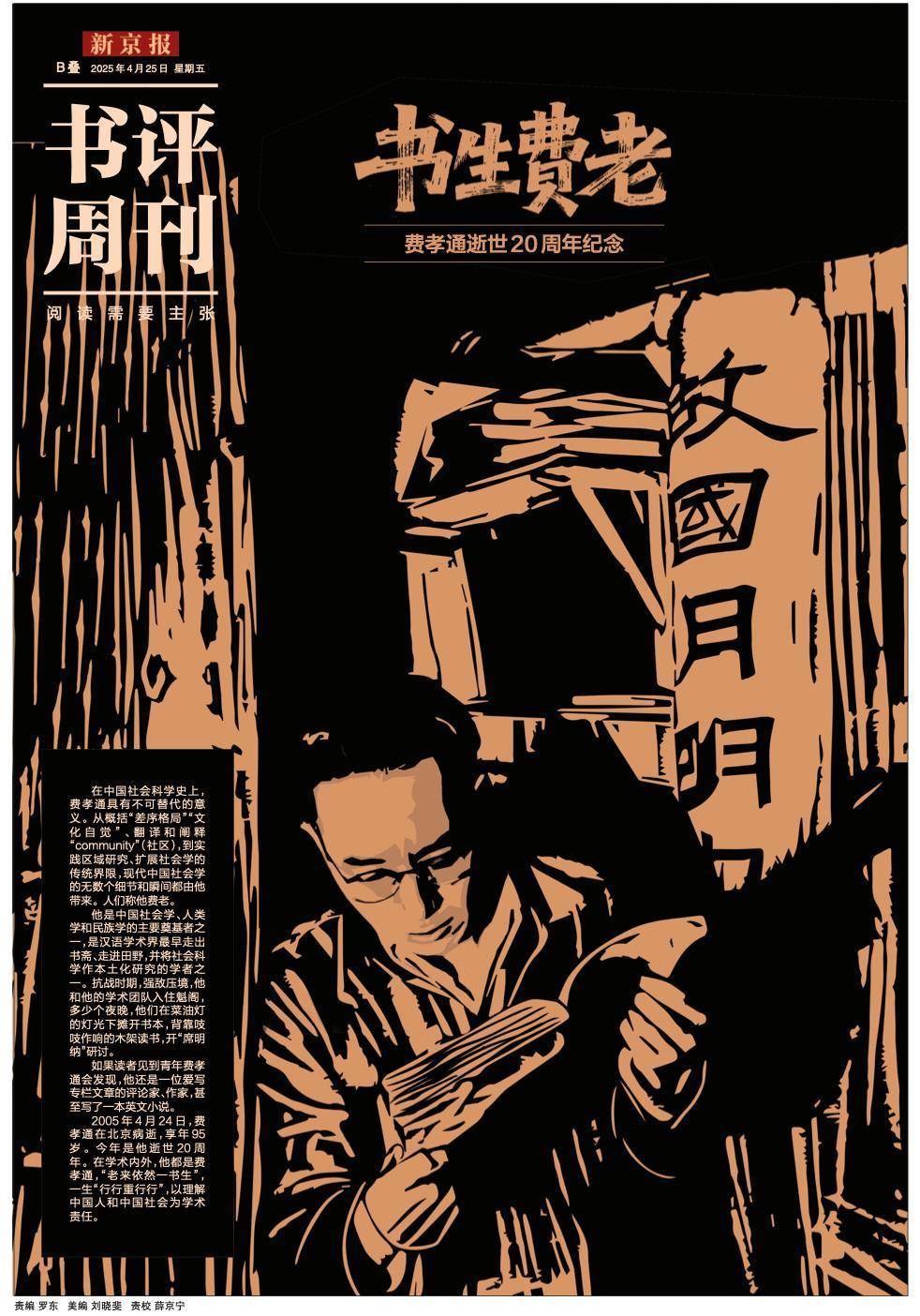

今年是费先生逝世20周年。在4月,《新京报·书评周刊》特别策划了纪念专题《书生费老》,所刊 文章包括费孝通的人生和学术、从中国社会学史的角度谈费孝通的学术遗产、从文学和社科的角度谈费孝通唯一小说《茧》,以及费孝通在魁阁时期主持的“席明纳”。

附专题《书生费老》文章链接:

撰文|董书昊 陈心想

表述之一:“Earthbound China”

“乡土中国”最早源自英文表述“Earthbound China”。据费孝通回忆,这一名称的灵感来自他的博士生导师——伦敦政治经济学院功能主义大师马林诺夫斯基(Bronisław Malinowski)。1938年凡资配,费孝通在英国完成学业即将回国之际,向导师请教即将出版的《江村经济》一书的命名。马林诺夫斯基只吐出一个词:“Earthbound”,并补充道:“你下本书用这个名字也好。”费孝通对此解释道:“Earthbound直译起来是‘土地所限制的’……他这短短的一句话,不是在为我第二本书提名,而是在指引我今后的方向。”于是,费孝通将“Earthbound China”翻译为“乡土中国”。

1936年,费孝通在家养伤、调查时与开弦弓村的孩子在一起。《江村经济》英文版出版时曾在书封上使用该图。本图来自《费孝通之问》(商务印书馆2021年11月版)。

在后续的学术生涯中,费孝通显然吸纳了导师的建议。1943年6月,他赴美访学,在这期间,他将自己与学生在云南三村的调查报告编译成英文,于美国出版时便使用了这一词汇。该书全名为《Earthbound China: A Study of the Rural Economy of Yunnan》,署名费孝通和张之毅,中文版即《云南三村》。20世纪40年代中后期,费孝通在西南联大和云南大学开设乡村社会学课程,讲义陆续发表在《世纪评论》上,最终修订为14篇文章于1948年集结成册,以“乡土中国”为书名,成为今日我们熟知的这本“大家小书”。

根据牛津词典,“bound”作为后缀构成复合词时,通常表示某种限制或束缚的状态。因此,“Earthbound China”最直观的翻译是“为土地所束缚的中国”。结合近代中国的屈辱历史,这一表述不仅揭示了中国社会深深扎根于农业传统的学理特征,似乎也流露出一丝无奈与伤感。当人们回望自己国家的突出成就时,往往将这些成绩归因于特殊的制度与文化,反之亦然。“Bound”一词或许切中了当时身为文化精英的费孝通的部分内心焦虑,即对传统社会中盲目自信、保守落后等糟粕一面的反思与批判。

例如,费孝通曾谈及自己为何于1930年放弃学医而转向社会学研究。他说:“我不再满足于仅仅帮助个人,治疗身体上的疾病。人们的病痛不仅来自身体,更多来自社会。所以我决心不再学医为一个一个人治病,而要学社会科学去治疗社会的疾病。”事实上,孙中山和鲁迅也几乎出于相同的原因,最终放弃了医学,转而投身于中国的社会变革事业。

表述之二:“Folk China”

“乡土中国”的第二种英文表述是“Folk China”,这与另一位著名人类学家罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)密切相关。值得一提的是,雷德菲尔德还是芝加哥大学社会学派代表人物帕克(Robert Park)的女婿。1943年6月至1944年7月,费孝通作为二战期间中美交流教授之一在美国访学一年,其间与雷德菲尔德结识。两人研究兴趣契合,雷氏将自己的论文手稿赠予费孝通。这篇论文后来发表于1947年1月的《美国社会学杂志》(American Journal of Sociology),标题为“The Folk Society”,意为“乡下社会”或“民俗社会”。

在这篇论文中,雷德菲尔德将“乡下社会”与“城市社会”视为相互对照的两种理想类型。“乡下社会”被描述为小型、孤立、无文字且同质性强的共同体,拥有强烈的群体团结,其生活方式高度规范化,形成连贯的文化体系;行为模式传统、自发且非批判性,缺乏立法行为与反思性实践的传统。亲属关系及相关制度构成了经验世界的基本范畴,家庭则是行动的基本单位。此外,神圣价值优先于世俗,经济活动则基于地位而非市场交换。与之对应的“城市社会”则呈现截然相反的特征。

该文的论述启发了费孝通后来的“乡村社会学”课程内容凡资配,其讲义最终成为《乡土中国》一书。他在给雷氏的信件中明确表示,正是受该论文启发撰写了《乡土中国》,并在英文通信中使用了“Folk China”这一译法。因此,“乡土中国”的第二种英文表述得以诞生。至此,“乡土中国”的两种英文表达开始交织并行。

近年部分版本《乡土中国》,从左至右分别为生活·读书·新知三联书店(2021)、商务印书馆(2022)、湖南人民出版社(2025)等版本。

从雷德菲尔德的理论视角来看,“乡下社会”与“城市社会”这两种理想型,体现了人类发展进程中“原始”与“现代”的二元分野。这种二分法的背后反映出西方学界当时对现代化问题的一种典型认知模式和研究范式:一方面,西方哲学传统中,从亚里士多德到康德与黑格尔,始终贯穿着强烈的二元对立思维,倾向于以有与无、正与反、善与恶等对立范畴去概括与解释事物的本质;另一方面,研究者则致力于追求具有普适性的现代化理论,并相信这些理论无论在何种程度上都适用于所有社会。

例如,哈佛大学著名社会学家、结构功能主义大师帕森斯(Talcott Parsons)在其1937年的著作《社会行动的结构》中就体现出一种单线演化的观念。他认为,中国传统社会构成了所谓“现代西方社会秩序”和清教伦理的反面,其道德上的特殊主义原则及诸多制度安排是一种历史包袱,将在现代化过程中逐渐被抛弃,取而代之的是西方的现代科层体系与普遍主义原则。这种确信西方现代化模式普遍性的思想一度在北美盛行,并且在20世纪50年代和60年代达到顶峰。

因此,以“Folk”表述的乡土中国,应该不仅仅是将当时日益现代化的中国城市与相对传统的乡下作对比,其实也隐含了整个中国与西方的对比。当然,敏锐清醒的费孝通没有陷入西方中心的叙事中去生搬硬套那些舶来的概念。他在书中吸纳了一些雷氏对“乡下社会”的观点,但显然没有让雷氏的理论框架成为他观察中国经验的滤镜。绝大多数读者都会赞同,《乡土中国》触及了中国文化本身的独特品质,展现了中国经验的独特性和理论价值。

表述之三:“From the Soil”

第三种英文表述出现于四十多年后的1992年。这一年,《乡土中国》被翻译成英文,由美国加州大学出版社出版,译者曾就书名如何翻译的问题向费孝通本人请教。此次译名既未采用“Earthbound China”,也未沿用“Folk China”,而是选择了“From the Soil”,并辅以副标题“The Foundations of Chinese Society”,强调“中国社会来自土地”的意象。

加州大学出版社(University of California Press)1992年版《乡土中国》(From the Soil)书封,右上角印有中文“乡土中国”。

译者在英文版前言中解释了这一译名的内涵。他们指出,中文里“乡土”作为固定搭配,一般指“人的故土或家乡”。费孝通用“乡土”修饰“中国”,实际上向读者传达了一个微妙的信息:中国社会源自与土地之间的深刻联系。正如费孝通书中所言:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”

译者还提到:“我们解释了为什么这本书在今天仍然如此新鲜而引人入胜……事实上,它可能更适合今天的舆论气候,因为费孝通探讨了社会多元化与文化多样性的结构基础”。进一步来说,在当今的思想语境中,部分曾被视为前现代、注定被现代化进程所淘汰的文化特质,已逐渐被重新理解和正视为中国社会的根基与特色,它们深刻地影响着我们中国人今天的行为逻辑、组织结构,乃至宏观层面的文化制度模式。这些历史馈赠不再是一种约束,也不再意味着落后于时代并等待被历史淘汰。相反,它们已成为弥足珍贵的精神财富,塑造了我们独特的文化身份与精神气质。费孝通在《乡土中国》中深入回应了“我们从哪里来”这一根本性问题,留下了一笔宝贵的学术遗产。

1991年,费孝通在河北广宗大东村农民家了解竹帘生产情况。图片来源于中国民主同盟网站。

“乡土中国”的三种英文译法——“Earthbound China”“Folk China”与“From the Soil”——彰显了这一概念内涵的丰富性与复杂性。这些译名不仅体现了不同时代背景下人们对“乡土”意义的多元理解,也折射出费孝通先生自身学术思想与文化立场的深刻演进。从最初分析“土地束缚”时的理性与无奈,到强调“乡下社会”的对比与深思,再到回归“来自土地”的自觉与自信,这一过程既与近代以来整个国家与民族跌宕起伏的历史命运相呼应,也生动地展现了费孝通这位学术大师的生命历程与思想轨迹。其中更多的意味,或许还需读者自己再细细体味与咂摸。

本文系独家原创内容。作者:董书昊 陈心想;编辑:西西;校对:吴兴发。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单凡资配

阳德网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。